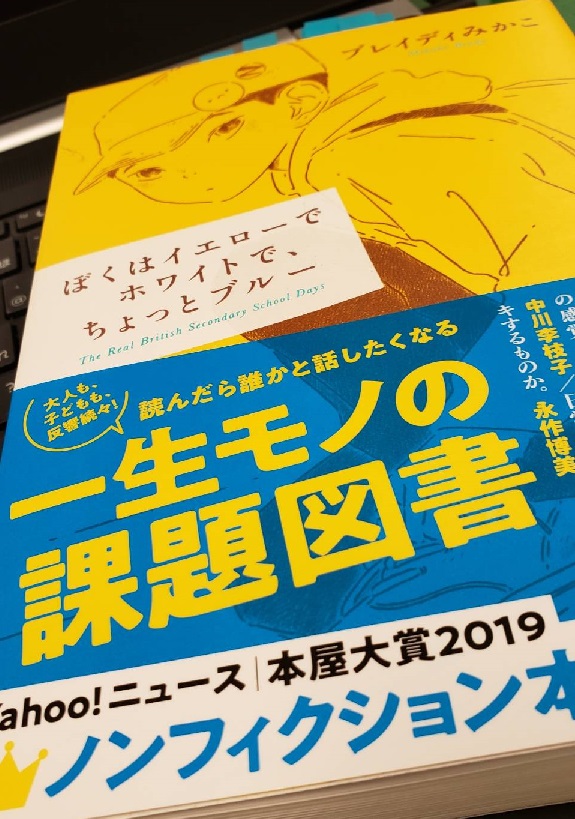

【校長室より】ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

更新日時:2020年6月19日

「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」

タイトルが気になってずっと前に買ってあった本ですが、ようやく臨時休業中に読むことができました。著者は保育士資格を持ち、イギリス社会についてコラムも書いているブレイディみかこさん。80年代に渡英してイギリス人と結婚したブレイディさんが、一人の男の子の母親として、彼の学校生活を通してイギリス社会を垣間見た記録です。副題はThe Real British Secondary School Days。住んでいる場所によって階級差のはっきり分かれるイギリスで、子育てをしながら底辺保育園に勤め、息子が中学生になったときに、それまで通っていた名門の公立のカトリック小学校から、元底辺校だった中学に進学した彼を取り囲む人々とのつながりが興味深く書かれています。(本文には息子の名前は伏せられており、「息子」とか「ぼく」としか書かれていません。)

元底辺校という意味は、かつては荒れた学校だったが、ダンスや音楽に力を入れるようになって、生徒たちが活気を取り戻した学校という意味らしい。「ぼく」はお行儀のよいカトリック中学校より元底辺校の型破りな学校説明会に魅力を感じて入学を決めます。面白いのは、お上品なカトリック中学は南米、アフリカ系、アジア系、ヨーロッパ移民のカトリック教徒の子どもが通っているのに対して、元底辺校は白人の労働者階級の子どもが通っているということなのです。入学間もなく、日英ハーフの息子が宿題の用紙に走り書きしたのが「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」という文章でした。つまりほとんどの生徒が白人の英国人の中で、「肌の色はイエローだけど人種的にはホワイト、そして気分はちょっとブルー(環境の変化でちょっと不安)な気持ちのぼく」とでも表現したらよいでしょうか。

成長するにつれ顔つきがアジア系になってきた「ぼく」は差別的な言葉でからかわれたり、毎日のように事件が起きる元底辺校なりの洗礼を受けますが、フリー・ミール制度を利用している生徒がいることにびっくりします。これは「生活保護や失業保険など政府からの各種補助制度、または特別な税控除認定を受けている低所得家庭は給食は無料」になるという制度のことで、常にお腹をすかしているか学食で万引きを繰り返す生徒もいるのです。シングルマザーの家庭も多く、母親のブレイディみかこさんは古い制服を修理して新品が買えない生徒に渡すというボランティアをしたり、雪の日に路上生活者のための食糧支援を家族総出でしたりします。

ここまで読んできて、私は以前に見たケン・ローチ監督の『わたしはダニエル・ブレイク』を思い出しました。心臓発作を起こして失職した大工のダニエル・ブレイクと三人の子どもを抱えたシングルマザーの出会いを通じて、英国の社会福祉制度の不備と怒りを描いたこの作品は、「ぼく」が通っている元底辺校の生徒の日常と重なります。フードバンク利用者など、英国労働者階級の底辺の人々の生活を描いて国の政策までも変えたことのあるローチならではの映画だと思います。

期末試験で「エンパシー」とは何かという質問が出てたとき、「自分で誰かの靴を履いてみること」と答えた息子に、ブレイディさんは彼が成長したと感じます。「共感」とか「感情移入」と訳されるこの語ですが、移民が多く、階級や貧富の差があり、「高齢者と若年層などのありとあらゆる分断と対立が深刻化している英国で、11歳の子どもたちがエンパシーについて学んでいるというのは特筆に値する」とブレイディさんは英国の公教育に感動すら覚えるのです。多様な同級生との関わりを経て、「ぼく」は1年半の学校生活の最後には、入学当時の「ちょっとブルー」な気分から、「グリーン」になったと告白します。その意味するところは「未熟」とか「経験が足りない」のだと言います。たまに母子で日本に里帰りすると奇妙な差別意識や狭量さ、柔軟性のなさを感じるブレイディさんは、息子が置かれた英国社会は「多様性は楽じゃないけど楽ばっかりしていると無知になる」ことを学べると感じているのです。

この本には、英国労働者階級の文化に関心があり、いわゆる「荒れた地域」の元公営住宅に住んで、息子を元底辺校に通わせているブレイディさんだからこそ体験できた英国の多様性が描かれています。ロイヤルファミリーとかピーターラビット、紅茶文化など観光で訪れる英国とは全く違った庶民の暮らしがわかる興味深い本です。